Лошади старались, как умели,

Вынесли героев из атак —

Чтоб герои в песнях прогремели,

Только не споют о лошадях…

(М. Щербаков, "Человек судьбой своей играет")

Командующий парадом на Красной Площади Маршал Советского Союза С.М. Буденный. 7 ноября 1941 г.

Считается, что история боевого применения лошадей закончилась с появлением на полях сражений в массовом количестве пулеметов. Конь ничем и никак не защищен от пулеметной очереди, а значит, кавалерия автоматически выбыла из дела. Появление на полях сражений танков и самоходной артиллерии довершили дело. Теперь лошадь на войне стали рассматривать как анахронизм. Но тем не менее…

Все-таки, несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной моторов, кони играли в ней немаловажную роль. И в Советской Армии, и в вермахте лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в артиллерии. Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули орудия, меняя огневые позиции батареи.

Кавалерия вступила в бой с гитлеровцами с первых минут войны. В Западном военном округе вместе с пограничниками встретили перешедшего в наступление врага два эскадрона 6-й Чонгарской кавдивизии, направленные в помощь 87-му погранотряду еще 19 июня. Вслед за ними вступили в бой и все части этой дивизии, подтянутые к границе за час до начала военных действий - в 3 ч ночи 22 июня 1941 года. Кавалеристы стойко отражали атаки превосходящих сил противника. Они несли тяжелые потери, но сдерживали стремящихся вглубь советской территории агрессоров. Такая же картина складывалась и на юго-западном и южном направлениях. Кавалеристы действовали в пешем строю, но при первой возможности совершали дерзкие конные атаки на колонны наступающих фашистов.

Так, на Юго-Западном фронте 28 июня 1941 г. в районе г. Дубно Ровенской области конники 76-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии во взаимодействии с танкистами внезапно атаковали мотоколонну противника, которая двигалась без разведки и охранения, и разгромили ее. На Южном фронте успешно действовал 2-й кавкорпус под командованием генерала П. А. Белова. До начала июля он прикрывал государственную границу, не допуская врага к переправам через р. Прут. В середине июля части 5-й кавалерийской дивизии в конном строю нанесли поражение 50-й дивизии противника.

Однако, несмотря на упорство в обороне, массовый героизм и отдельные успешные наступательные действия, впервые месяцы войны кавалерийские соединения вместе с другими частями Красной Армии вынуждены были после тяжелых боев отходить на восток. Тысячи конников погибали. Те, кто остались в живых, но не смогли пробиться через линию фронта, вливались в партизанские отряды.

Действия партизанских отрядов и соединений были бы невозможны без лошадей. Руководитель партизанского движения на Украине дважды Герой Советского Союза С. А. Ковпак писал: "Пеший боец-партизан имел ограниченный радиус действия и этим был привязан к территории базы отряда... Посаженные на коня партизаны-бойцы за зиму 1942 г. превратились в грозную силу, способную наносить врагу мощные удары.

Стремительный марш в 80-100 километров за зимнюю ночь, а на рассвете налет на вражеский гарнизон, живший до этого тихо и спокойно... В условиях партизанской борьбы никакой двигатель, никакая машина не могут заменить коня. Во-первых, машина требует горючего, а корм для коня можно найти повсюду. Во-вторых, самый совершенный глушитель не может заглушить звук мотора, а на коне, обмотав копыта мешковиной, мы проходили в 50-100 метрах от вражеских гарнизонов совершенно бесшумно. В-третьих, для машины нужны дороги, а мы в условиях полнейшего бездорожья в метель, стужу и туман, когда не летали даже самолеты, совершали марши по 50-60 км за ночь"*.

(Ковпак С. А. Верный помощник партизан.- Коневодство.- 1958.- № П.- С. 9-17.)

Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники: красноармейцы из всех сил выталкивают застрявшую телегу со снарядами, запряжённую лошадьми. Причина такого широкого использования лошадей весьма проста — по бездорожью (особенно весной и осенью), там, где застревали любые автомобили, могли пройти только эти выносливые животные.

Особенно любили артиллеристы лошадей-тяжеловозов — эти без проблем буксировали даже огромные гаубицы! И здесь особенно отличались владимирские тяжеловозы — гордость отечественного коневодства. Примечательно, что когда во время Великой Отечественной войны наши артиллеристы, использовали трофейных упряжных лошадей, то постоянно удивлялись: вроде здоровые кони, а через несколько дней работы почему-то падают.

Неужели это и есть хваленое немецкое качество? А ларчик на самом деле открывался просто: немецкая лошадь привыкла к тому, чтобы ее регулярно и сытно кормили, а владимирец пол-Европы пройдет, питаясь соломой с крыш.

Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня солдата не накормишь — ведь обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Кстати, именно для этих (и некоторых других целей) даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить себе командиров батальонов и полков без их верных четвероногих помощников. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу.

А сколько раненых обязано своей жизнью этим скромным труженикам войны! Ведь большинство лазаретов и медсанбатов также были "на конной тяге". Нередко бывало и то, что пехота выезжала на позиции не на грузовиках, а на конных подводах. Ну, а перемещения и рейды партизанских отрядов без подобного вида транспорта вообще невозможно представить.

Да и кавалерию, как оказалось, рановато было отправлять в архив. Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по тылам противника, для налетов и диверсий. А все потому, что хотя конь бежит со средней скоростью не более 20 км в час и может преодолеть не более 100 км за сутки, но он может пройти там, где не пройдёт никакая техника — и сделает это незаметно.

Так, например, в конце войны кавалерийская дивизия генерала Блинова спасла 50 тысяч военнопленных, заперла дорогу на Дрезден. А 7-й гвардейский конный корпус отличился тем, что взял города Ратенов и Бранденбург. 3-й гвардейский корпус взял Рейнбург и встретил на Эльбе союзников. Так что и здесь кавалерия доказала свою эффективность.

Немалую роль сыграли кавалерийские соединения в обороне Москвы, в разгроме фашистских армий, прорвавших в конце сентября - начале октября 1941 г. оборону Брянского, Западного и Резервного фронтов и устремившихся к нашей столице.

Непреодолимое сопротивление казаков 17-го кавалерийского корпуса на Туапсинском направлении не позволило вражеским войскам выйти к перевалам западной части Главного Кавказского хребта.

Кавалерия была использована и в боях под Сталинградом.

На Воронежском фронте кавалеристы 7-го корпуса обеспечивали действия 3-й танковой армии генерала П. С. Рыбалко. Несмотря на сильные морозы и метели, конники, двигаясь по ночам, совершили марш в 300 км от станции Анна на юг до района Кантемиовки, а затем повернули на запад и, пройдя за четверо суток еще 180 км, 19 января с хода вступили в бой за город Валуйки.

Командующим кавалерией в 1943 г. был назначен Маршал Советского Союза С. М. Буденный, был образован штаб кавалерии (начальник генерал П. С. Корпачев).

Кавалерийские соединения участвовали во всех основных операциях Красной Армии в 1943 г. Начиная с лета 1943 г. кавалерия действовала совместно с танковыми и механизированными соединениями, которые стали теперь основным средством развития наступления. В некоторых операциях использовались конно-механизированные группы, включающие и кавалерийские, и механизированные части.

По льду Ладожского озера прошел первый конный обоз в блокированный Ленинград

В зимне-весенней кампании 1944 г. конница участвовала в освобождении Правобережной Украины и Белоруссии.

На 1-м Украинском фронте в боях за освобождение г. Ровно отличился эскадрон тувинских добровольцев, действовавший в составе 8-й гвардейской кавдивизии. В то время Тувинская Народная Республика еще не входила в СССР, но молодые тувинцы, пожелавшие участвовать в борьбе с фашизмом, получили разрешение отправиться на фронт.

Умело действовали казаки 5-го гвардейского кавкорпуса при разгроме войск противника, окруженных под городом Корсунь-Шевченковский. При жестоком морозе и сильном буране, которые затрудняли действия других родов войск, кавалеристы в конном строю настигали и уничтожали прорвавшиеся из окружения и поспешно отходящие колонны противника.

Освобождение Литвы 1944 г.

Маневренность кавалерии, ее подвижность и способность двигаться по бездорожью были в полной мере использованы во время весенней распутицы 1944 г.

В конце апреля и начале мая 1945 г. смогли напоить своих коней водой из Эльбы кавалеристы 2, 3 и 7-го Бранденбургского гвардейских корпусов.

После разгрома фашистской Германии и ее союзников Советский Союз в августе 1945 г. вступил в войну против империалистической Японии. В освобождении Манчжурии очень важную роль сыграла конно-механизированная группа советско-монгольских войск под командованием генерала И. А. Плиева.

Памятник воинам-куртатинцам, погибшим на Великой Отечественной войне. Скульптор Даурбек Цораев, Северная Осетия, 1971 год. Конь склонился к лицу воображаемого джигита, чтобы узнать, дышит ли его всадник. Если он ещё жив, конь будет пастись рядом, а если мёртв — вернётся в родное село

Какие же породы лошадей преобладали в кавалерии во время Великой Отечественной войны? Самые разные. Любая кавалерийская часть располагала в первую очередь породами лошадей, которые были популярны в местах формирования подразделения. Донские казаки отдавали предпочтение донской породе. Лихие джигиты с Кавказа больше всего ценили кабардинских лошадей.

Гордые наездники из Средней Азии обычно восседали на ахалтекинцах. Сибиряки не могли нарадоваться на кузнецкую породу. Но бывало и так, что конные части приходило пополнение из метисов и полукровок. И, надобно заметить, в большинстве случаев они также честно несли службу, как и их "чистопородные" собратья.

Следует заметить, что у противника в начале войны лошадей было меньше, хотя кавалерийские части были и в Вермахте. Однако, попав из Западной Европы на российское бездорожье, немцы быстро осознали преимущества "четвероногой" тяги, и количество лошадей в немецкой армии сильно возросло, в основном за счет оккупированных территорий.

Сохранилось множество свидетельств, что немецкие кавалеристы и ездовые очень тепло и уважительно отзывались об отечественных породах лошадей. Так что наши кони могут гордиться — их и противник уважал (а такое случается не часто).

Сколько же лошадей "проходили службу" в рядах Советской Армии в годы войны? На самом деле число их было огромно: около трех миллионов. Ведь в тогдашней армии лошади были не только в кавалерии: шли по военным дорогам бесчисленные обозы, на лошадях перевозились пушки и многое другое. Лошадь практически была основной тягловой силой. Даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. У немцев в начале войны лошадей было меньше, хотя кавалерийские части были и в Вермахте. Однако, попав из Западной Европы на российское бездорожье, фашисты быстро осознали преимущества «четвероногой» тяги, и количество лошадей в немецкой армии сильно возросло, в основном за счет оккупированных территорий…

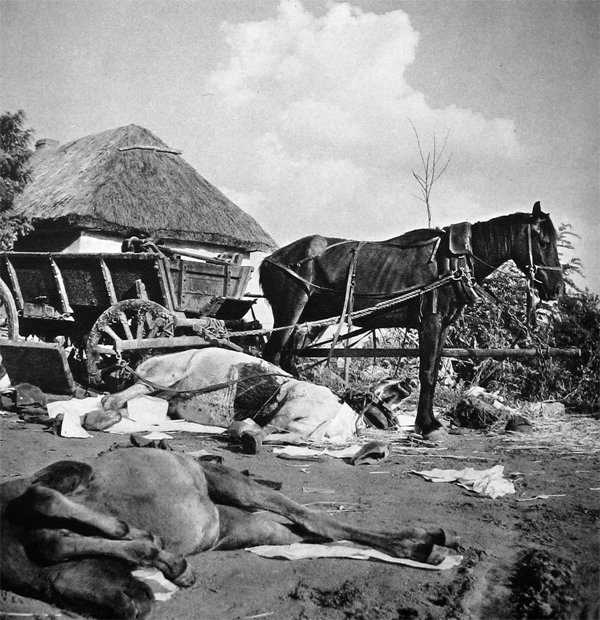

Кого-то просто не успевали записать на довольствие, ведь жизнь лошади на войне не была особенно долгой. Она, например, не могла спрятаться в траншеи или укрыться в блиндаже от пуль и осколков снарядов. Считается, что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей. Впрочем, потери среди конского состава были бы несравненно больше, если бы не четко организованная ветеринарная служба, действовавшая на фронте. Подавляющее большинство раненых и заболевших лошадей после лечения возвращались в строй.

Четкость работы ветеринарной службы в годы войны вызывала искреннее восхищение. Раненных лошадей никогда не бросали, а собирали после каждого боя и отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Для доставки самых тяжелых раненых и больных во фронтовой тыл использовался автотранспорт, имевшийся в специальных эвакуационных лазаретах. В армейских и фронтовых лазаретах были хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения, которые возглавлялись квалифицированными специалистами. Тяжело раненным лошадям здесь делали операции, а потом много месяцев лечили их и выхаживали до полного выздоровления. Так что раненные лошади были окружены такой же заботой и вниманием, что и бойцы.

И все-таки очень много лошадей пало на полях сражений. Считается, что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей. И в отличие от людей, имена этих скромных тружеников фронта практически никому не известны. Погибших лошадей не награждали орденами, не присваивали геройских званий… Выживших, впрочем, тоже.

Однако видимо пришло время воздать должное подвигу этих животных. Я надеюсь, что в скором времени на Поклонной горе по инициативе одного из депутатов будет установлен памятник лошадям-участникам Великой Отечественной войны. Бесспорно, они это заслужили по праву. Трудно представить нашу победу без этих красивых и благородных животных.

Памятник Маршалу Жукову архитектора В.М. Клыкова. Маршала Жукова по праву называют маршалом Победы. Именно он 8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая 0:43 по московскому времени) в Берлине принял от гитлеровского генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск фашистской Германии. А 24 июня 1945 г. Жуков принимал Парад Победы на Красной площади на белом скакуне.

Георгий Константинович похоронен у Кремлевской стены. Памятник был установлен на этом месте 8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Уже много писалось о том, как ужасно выглядит конь маршала, но что сделано, то сделано. Жаль, что у нас нет памятников именно лошадям, погибшим и участвовавшим в ВОВ, во всех странах есть памятники погибшим животным во время войн, а у нас нет. В лучшем случае на лошадях красуются военначальники.

Не могу не поставить фото памятников верблюдам и собакам. Известно, что верблюды участвовали во многих войнах, например, во Второй Мировой и в составе Советской Армии дошли до Берлина! Самый известный верблюд по имени Яшка, так же дошел до Берлина. В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боёв под Сталинградом. Нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и «демобилизовывали» в зоопарки.

"Видать, на службу фронтовую

Сполна он получил права:

То возит кухню полевую,

То тащит для нее дрова.

Хотя шумит стальная вьюга,

И смерть грозит со всех сторон,

Верблюд не чувствует испуга,

Покуда делом занят он".

Немного и собаках:

Собаки на войне.

Сколько сказано слов

Может чья-нибудь муза устала

Говорить о войне

И тревожить солдатские сны

Только кажется мне

До обиды написано мало

О собаках - бойцах

Защищавших нас в годы войны.

Стерлись в памяти клички

Не вспомнить теперь и мордашку

Мы, пришедшие позже,

не знаем совсем ничего

Лишь седой ветеран

Еще помнит собачью упряжку

В медсанбат дотащивщую

С поля боя когда-то его.

С.Ерошенко.

На Поклонной горе в Москве открыли памятник фронтовой собаке.

Уникальный памятник 150 пограничным псам, которые «порвали» целый полк фашистов в рукопашном бою. Эта единственная за всю историю мировых войн и конфликтов битва людей и собак произошла в самом центре Украины много лет назад.

источник http://konovod.com/index.php?id=1139